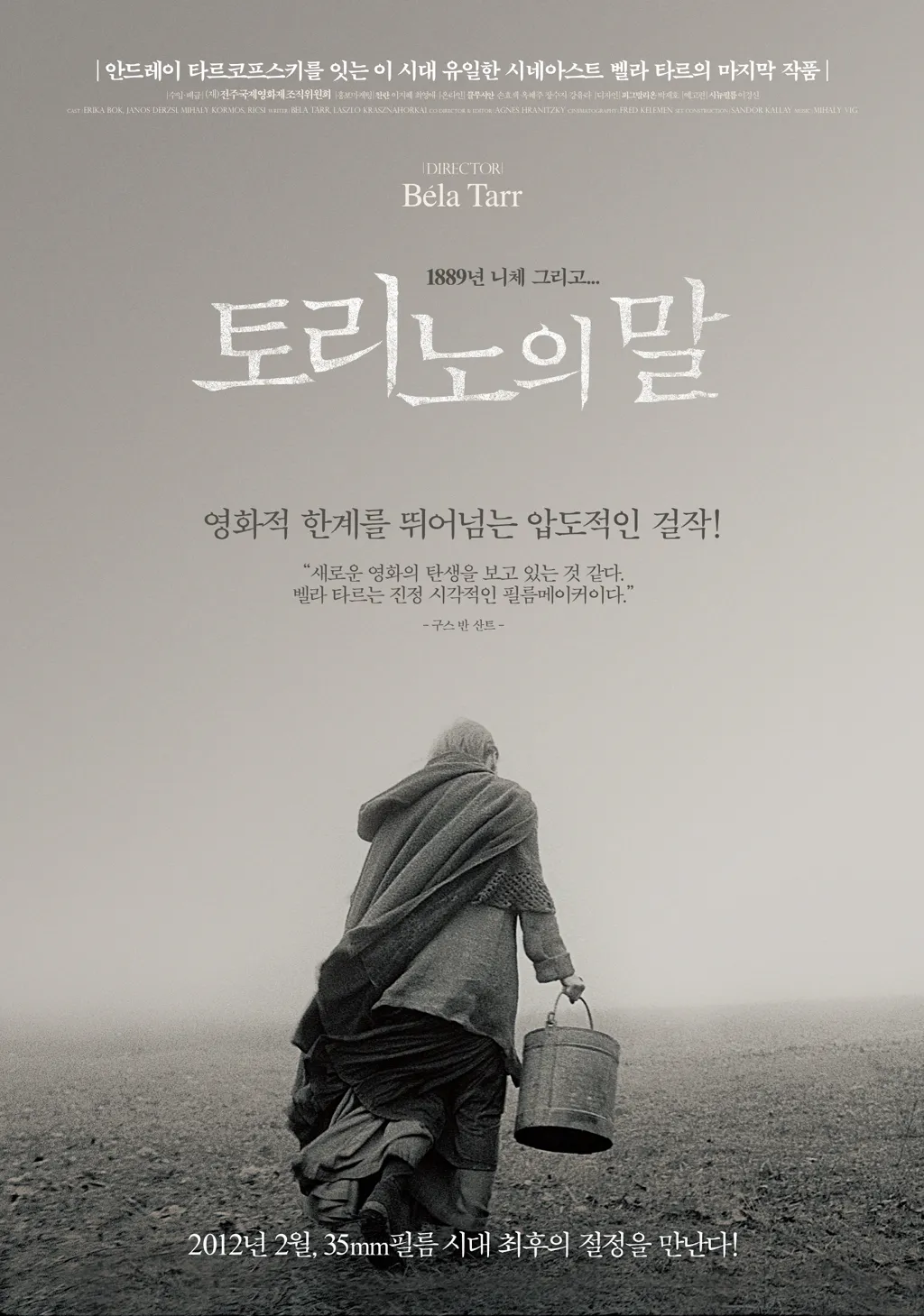

반복과 정지의 미학적 표현

‘토리노의 말’의 가장 핵심적인 연출 특징은 반복되는 일상과 정지된 시간의 미학입니다. 영화는 하루하루가 거의 동일하게 반복되는 구조를 통해 극단적으로 단조로운 리듬을 만들어냅니다. 아버지가 일어나 옷을 입고, 딸이 감자를 삶고, 말에게 물을 주고, 바람이 계속해서 부는 풍경은 일관되게 반복됩니다. 이러한 반복은 단순한 관찰을 넘어서, 관객으로 하여금 일상의 무게와 고통을 ‘경험’하게 만듭니다.

이러한 방식은 벨라 타르 감독의 연출 철학과 맞닿아 있습니다. 그는 스토리텔링보다는 시간 자체를 보여주는 것을 택하며, 움직임과 사건보다 정지된 삶의 본질에 초점을 맞춥니다. 이는 존재의 무게를 지루함과 반복을 통해 극대화하려는 시도입니다. 한 예로, 딸이 감자를 삶아 아버지에게 내놓는 장면이 하루도 빠짐없이 반복되는데, 점점 이 감자의 양이 줄어들고, 맛이 없어진다는 암시를 통해 삶의 기반이 무너지고 있음을 보여줍니다.

반복은 영화 내에서 점진적인 파열로 이어지며, 결국 그들의 루틴마저 무너집니다. 물이 마르고, 말이 사라지고, 전등이 꺼지는 등 일상의 기본 요소들이 하나씩 사라지면서 반복은 ‘파국의 예고’로 기능하게 됩니다. 따라서 반복은 단지 형식적인 장치가 아니라, 존재의 퇴화를 표현하는 핵심적 내러티브 수단이라 할 수 있습니다.

자연과 인간의 관계 재해석

이 영화에서 자연은 단순히 배경이 아니라, 인간을 압도하는 실체로 존재합니다. 바람은 계속 불어닥치고, 말은 말을 듣지 않으며, 어느 날부턴가는 물도 나오지 않습니다. 이런 설정은 인간의 생활을 점차적으로 침식시키며, 자연의 무심함 속에 인간이 얼마나 나약한 존재인지 드러냅니다. 특히 바람의 존재감은 이 영화 전체를 지배합니다. 창문을 닫아도, 옷을 입어도 바람은 끊임없이 밀려오며, 시각적으로도 소리적으로도 자연의 위협을 느끼게 만듭니다.

말은 영화에서 중요한 존재입니다. 노동의 동반자였던 말이 갑자기 움직이기를 거부하는 순간부터, 인간과 자연의 관계는 완전히 전환됩니다. 인간은 더 이상 자연을 통제할 수 없고, 자연은 인간의 삶을 서서히 침식합니다. 이는 산업 문명 이후 인간 중심주의에 대한 강한 반박이며, 자연을 지배하고 소유할 수 있다는 환상은 무너집니다. 벨라 타르는 이러한 관계를 통해 무력한 인간 존재의 실체를 가감 없이 드러냅니다.

또한 물의 부재는 생존의 위협을 넘어선 상징입니다. 인간이 의지하던 마지막 자원이 사라지는 것은 곧 ‘세계의 종말’을 암시합니다. 이는 재난 영화처럼 직접적인 위협이 아닌, 조용한 종말의 서사로 다가옵니다. 자연은 아무 말 없이 인간의 삶을 지워나가고, 인간은 점점 무력해지며 존재의 경계선으로 몰립니다.

언어의 부재와 시네마의 본질 탐색

이 영화에서 대사는 거의 등장하지 않습니다. 하루 중 단 몇 마디의 대화만 있을 뿐이며, 그것마저도 극적인 정보 전달이 아닌 단순한 확인 수준에 불과합니다. 이러한 언어의 부재는 영화가 이미지와 사운드를 통해 사유해야 한다는 태도를 반영합니다. 벨라 타르 감독은 언어가 아닌 ‘시각적 시간’을 통해 세계를 보여주려 하며, 관객은 능동적으로 화면 속 의미를 해석해야 합니다.

예를 들어, 카메라는 인물을 따라가며 단 한 장면을 몇 분간 이어가는데, 이는 말보다 중요한 메시지를 시각으로 전달하려는 의도입니다. 인물이 침묵 속에서 감자를 먹는 장면, 말이 서 있는 장면, 옷을 입는 장면 등이 매우 길게 이어지면서 존재 자체의 무게감을 실시간으로 체험하게 합니다. 이러한 방식은 시간의 경과를 단순한 서사 전개가 아닌, 정서적 압박의 도구로 바꿉니다.

음향 또한 중요합니다. 이 영화에는 배경 음악이 거의 없습니다. 대신 바람소리, 나무가 삐걱거리는 소리, 발자국 소리 등 환경음을 중심으로 한 음향 설계가 이루어집니다. 이는 관객을 영화 속 공간에 ‘몰입’시키는 대신, 오히려 고립된 삶의 리듬에 노출시키는 방식입니다. 언어가 없기에 더 많은 감각이 동원되고, 관객은 스스로 해석을 유도받습니다. 결국 이는 시네마가 단순히 이야기 전달 매체가 아닌, 존재론적 체험의 공간임을 증명합니다.

'영화리뷰' 카테고리의 다른 글

| 영화 예언자 리뷰 (감옥 생존 정치 구조, 내적 성장 서사, 시적 연출 방식) (0) | 2025.09.02 |

|---|---|

| 영화 렛미인 리뷰 (외로움과 성장, 사랑의 조건과 윤리적 모호성, 감정의 거리감) (0) | 2025.09.02 |

| 영화 노예 12년 리뷰 (실화 기반의 충격적 스토리, 배우들의 높은 연기력, 역사적 메시지) (0) | 2025.09.02 |

| 영화 바람 리뷰 (실화 바탕 청춘 영화, 영화 속 명대사, 캐릭터를 살린 출연진 소개) (0) | 2025.09.01 |

| 영화 태극기 휘날리며 리뷰 (전쟁 시대의 생생한 연출, 전쟁 장면들, 형제 간의 갈등과 애정) (0) | 2025.09.01 |